Steinzeit

Nachrichten

Videos zum Thema

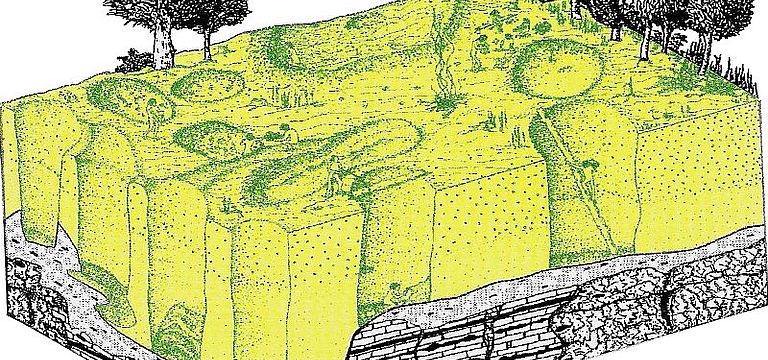

Rad und Wagen zählen zu den wichtigsten Erfindungen der Menschheit. Vor etwa 5.300 Jahren begann der Mensch, gebrauchsfähige vierrädrige Holzwagen zu bauen. In dieser Zeit entstanden die ersten Stellmacherwerkstätten in verschiedenen Regionen Eurasiens etwa zur gleichen Zeit. Es finden sich Teile von Rädern, Achsen und weiteren Wagenbestandteilen am Rande von Siedlungen oder in Mooren. Besonders gut erhaltene Holzwagen wurden in bronzezeitlichen Gräbern verschiedener osteuropäischer Steppenkulturen entdeckt. Wie sahen diese Wagen genau aus? Waren sie stabil konstruiert und für den täglichen Lastentransport tauglich oder waren sie lediglich wenig funktionale Prestigeobjekte? Der Dokumentarfilm der Eurasien-Abteilung des Deutschen Archäologischen Instituts bietet Einblicke in die frühen Transport- und Fortbewegungsmittel der Menschheit.

Momentaufnahmen 2023

Jahresfilm der brandenburgischen Landesarchäologie

Der Jahresfilm 2023 präsentiert sechs Ausgrabungen in Brandenburg, darunter die des ältesten deutschen Friedhofs in Groß Fredenwalde. Weitere Funde entlang der Bahnstrecke von Angermünde nach Stettin sowie in Seddin und Potsdam bieten faszinierende Einblicke in die Geschichte. Besonders interessant ist ein Trinkglas mit dem Monogramm "FR" aus der Zeit Friedrichs des Großen. Der Film endet mit der Aufdeckung von Zwangsarbeit in den Henschel-Werken während des Zweiten Weltkriegs, ein dunkles Kapitel der deutschen Geschichte.

Bei den jüngsten Ausgrabungen an der Blätterhöhle in Hagen ist das Forschungsteam des LWL auf weitere menschliche Funde gestoßen. Mit einem Alter von etwa 12.000 Jahren handelt es sich um die ältesten Überreste des modernen Menschen (Homo sapiens) in Westfalen. Einzuordnen sind sie damit noch in die späte Altsteinzeit. Zu den Fundstücken gehören ein Unterkieferfragment sowie einige Zähne und Zahnfragmente eines etwa sieben Jahre alten Kindes und der abgenutzte Zahn eines Erwachsenen. Die Funde stammen aus einem ungestörten Schichtzusammenhang – dies ist einzigartig in NRW und den angrenzenden Regionen. Das Video ist eine Aufzeichnung des Livestreams vom Pressetermin am 26.05.2023 auf dem Vorplatz der Blätterhöhle. Wolfgang Heuschen (Grabungsleiter der Stadtarchäologie Hagen) sowie Dr. Jörg Orschiedt (langjähriger Leiter des Forschungsprojekts) präsentierten die Funde und ordneten sie in den (prä-)historischen Kontext ein.

Die neuen Menschenfunde stammen aus einer ausgesprochenen Kaltphase, die Zeit der letzten Rentierjäger (Ahrensburger Kultur). Die Datierung einzelner Rentierknochen aus der Höhle „Hohler Stein“ im Kreis Soest stimmen mit denen der neuen Fundschicht an der Blätterhöhle überein. An der Blätterhöhle wurden jedoch keine Knochen von Rentieren gefunden, sondern nur die Überreste von Rothirschen. Alles deutet darauf hin, dass es vor 12.000 Jahren innerhalb kürzester Zeit zu einem dramatischen Klimawandel kam. Flora und Fauna mussten sich an diese kurzfristige Erwärmung anpassen. Der Wandel hat zudem zu einer Migration von Tier und Mensch aus benachbarten Gegenden und Regionen geführt.

Sonnensymbolik der Schönfelder Kultur

Museum exklusiv. Einblicke in die Studiensammlung

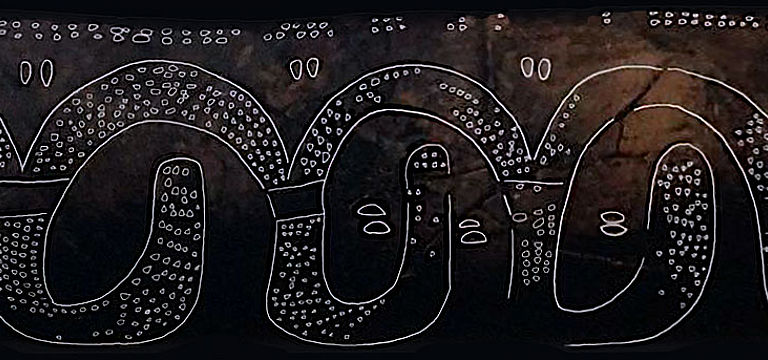

Die nach dem Fundort Schönfeld (Landkreis Stendal) benannte jungsteinzeitliche Kultur war eine vorwiegend auf Mitteldeutschland beschränkte Erscheinung. Ihr Kerngebiet erstreckte sich zwischen nordöstlichem Harz, mittlerer Elbe und unterer Havel. Typisch für diese Kultur waren große flache Schalen. Wie werden die Dekorationen auf der Rückseite der Schalen gedeutet? Was unterschied die Schönfelder Kultur von den anderen, gleichzeitig bestehenden spätneolitischen Kulturen?

Diese und weitere Fragen beantwortet Museumsdirektor Harald Meller in dieser Folge von »Museum exklusiv. Einblicke in die Studiensammlung«. Im Rahmen einer Kurzvorstellung wird ein besonderes Fundstück der Vorgeschichte, das im Depot des Landesamtes für Denkmalpflege und Archäologie Sachsen-Anhalt verwahrt wird, vorgestellt.

Hightech in der Steinzeit

Der älteste Kunststoff der Menschheitsgeschichte

Im Bereich des ehemaligen Ortes Königsaue bei Aschersleben wurden in den 1960er Jahren durch Prof. Dr. Dietrich Mania sensationelle Funde gemacht. Sie zeigen uns den Stand der technischen Spitzenproduktion vor über 80.000 Jahren. Was ist der älteste »Kunststoff« der Menschheitsgeschichte? Wie wurde er in der Steinzeit verwendet? Und was hat das mit dem Fingerabdruck eines Neandertalers zu tun? Diese und weitere Fragen beantwortet Museumsdirektor Harald Meller in dieser Folge der Reihe »Museum exklusiv«. Im Rahmen einer Kurzführung wird dieses Highlight der Archäologie anhand der im Landesmuseum für Vorgeschichte Halle (Saale) ausgestellten Exponate beleuchtet.

Podcasts zum Thema

Liegend, gehockt, stehend - die mittelsteinzeitlichen Gräber von Groß Fredenwalde

Denkmalzeit Folge 43

Auf dem Weinberg bei Groß Fredenwalde in der Uckermark liegt einer der bedeutendsten Fundplätze Deutschlands. Der kalkhaltige Boden ermöglicht hier die Erhaltung von menschlichen Knochen aus der mittleren Steinzeit, die bis zu 6400 Jahre alt sind. In der Podcast-Folge spricht der Pressesprecher des BLDAM, Dr. Christof Krauskopf, mit dem Fachreferenten für alt- und mittelsteinzeitliche Archäologie, Andreas Kotula.

Wieviel haben wir mit Neandertalern gemeinsam?

Tonspur Wissen

Sie kümmerten sich empathisch um Alte und Kranke, konnten sprechen und betrieben Landschaftspflege: Erstaunlich viel verbindet uns mit den Neandertalern. Was können wir aus der Archäologie über unsere Gegenwart lernen? Ursula Weidenfelds Gesprächspartnerin Sabine Gaudzinski-Windheuser leitet das Archäologische Forschungszentrum und Museum für menschliche Verhaltensevolution (MONREPOS) des Römisch-Germanischen Zentralmuseums - Leibniz-Forschungsinstitut für Archäologie (RGZM).

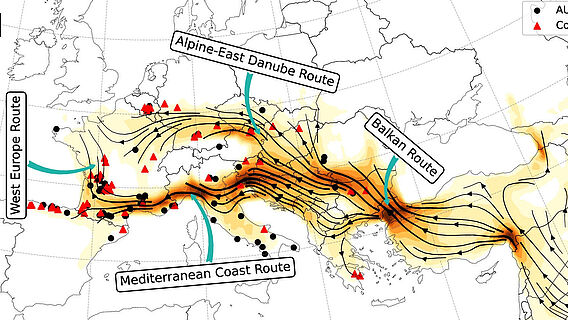

The Bell-Beaker folk

Im Podcast aus der Reihe "The Guardian's Science Weekly" widmet sich Hannah Devlin einer neuen Genom-Studie zur Ausbreitung der Glockenbecherkultur. (18:18)

Hannah Devlin looks at a genome study that may explain the spread of bell-shaped pottery beakers across Europe 4,500 years ago