Technologiegeschichte

Nachrichten

Videos zum Thema

Hightech in der Steinzeit

Der älteste Kunststoff der Menschheitsgeschichte

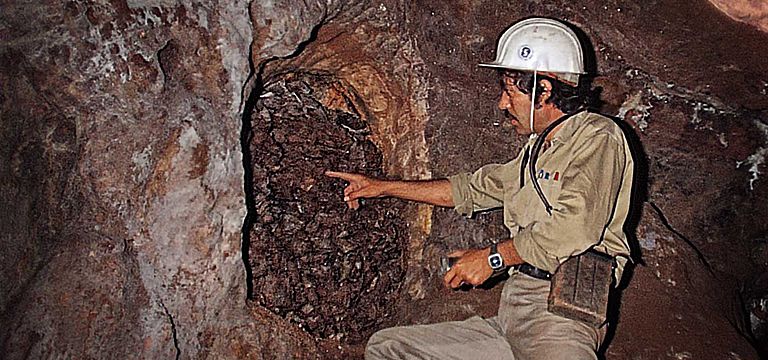

Im Bereich des ehemaligen Ortes Königsaue bei Aschersleben wurden in den 1960er Jahren durch Prof. Dr. Dietrich Mania sensationelle Funde gemacht. Sie zeigen uns den Stand der technischen Spitzenproduktion vor über 80.000 Jahren. Was ist der älteste »Kunststoff« der Menschheitsgeschichte? Wie wurde er in der Steinzeit verwendet? Und was hat das mit dem Fingerabdruck eines Neandertalers zu tun? Diese und weitere Fragen beantwortet Museumsdirektor Harald Meller in dieser Folge der Reihe »Museum exklusiv«. Im Rahmen einer Kurzführung wird dieses Highlight der Archäologie anhand der im Landesmuseum für Vorgeschichte Halle (Saale) ausgestellten Exponate beleuchtet.

Im Jahr 2017 entdeckte ein Team der LWL-Archäologie für Westfalen einen seltenen Fund im Römerlager von Haltern am See: Zwei ineinander steckende Helme von römische Legionären. Die eisernen Helme waren stark korrodiert und wurden daher aufwendig restauriert. Das überraschende Ergebnis der Untersuchung: Die beiden Helme kamen offenbar nie zum Einsatz. Sie sind nicht fertig gestellt und dazu noch schadhaft. Vermutlich handelt es sich um eine Fehlproduktion, die hier entsorgt wurde.

Wie stellten die Menschen vor 40.000 Jahren Seile und Schnüre her? Archäologen der Universität Tübingen haben dafür ein Werkzeug aus Mammutelfenbein aus der Höhle »Hohle Fels« (Schwäbische Alb) geborgen: Wie es benutzt wurde, demonstrieren im Video Wissenschaftler der Universität Lüttich, Belgien. (0:42)

Die Entdeckung war eine echte archäologische Sensation: 2016 gelang den LWL-Archäologen der Nachweis, dass die mitten in der Dülmener Altstadt unweit der St.-Viktor-Kirche dokumentierte Glockengussgrube die älteste nachgewiesene in Deutschland und wahrscheinlich sogar auf dem Kontinent ist. Dieser Film der LWL-Archäologie für Westfalen stellt den Ausgrabungsbefund vor. (04:44)