Umwelt- & Klimageschichte

Nachrichten

Videos zum Thema

Bei den jüngsten Ausgrabungen an der Blätterhöhle in Hagen ist das Forschungsteam des LWL auf weitere menschliche Funde gestoßen. Mit einem Alter von etwa 12.000 Jahren handelt es sich um die ältesten Überreste des modernen Menschen (Homo sapiens) in Westfalen. Einzuordnen sind sie damit noch in die späte Altsteinzeit. Zu den Fundstücken gehören ein Unterkieferfragment sowie einige Zähne und Zahnfragmente eines etwa sieben Jahre alten Kindes und der abgenutzte Zahn eines Erwachsenen. Die Funde stammen aus einem ungestörten Schichtzusammenhang – dies ist einzigartig in NRW und den angrenzenden Regionen. Das Video ist eine Aufzeichnung des Livestreams vom Pressetermin am 26.05.2023 auf dem Vorplatz der Blätterhöhle. Wolfgang Heuschen (Grabungsleiter der Stadtarchäologie Hagen) sowie Dr. Jörg Orschiedt (langjähriger Leiter des Forschungsprojekts) präsentierten die Funde und ordneten sie in den (prä-)historischen Kontext ein.

Die neuen Menschenfunde stammen aus einer ausgesprochenen Kaltphase, die Zeit der letzten Rentierjäger (Ahrensburger Kultur). Die Datierung einzelner Rentierknochen aus der Höhle „Hohler Stein“ im Kreis Soest stimmen mit denen der neuen Fundschicht an der Blätterhöhle überein. An der Blätterhöhle wurden jedoch keine Knochen von Rentieren gefunden, sondern nur die Überreste von Rothirschen. Alles deutet darauf hin, dass es vor 12.000 Jahren innerhalb kürzester Zeit zu einem dramatischen Klimawandel kam. Flora und Fauna mussten sich an diese kurzfristige Erwärmung anpassen. Der Wandel hat zudem zu einer Migration von Tier und Mensch aus benachbarten Gegenden und Regionen geführt.

An der altsteinzeitlichen Fundstelle von Schöningen in Niedersachsen befand sich vor etwa 300.000 Jahren ein See, an dessen Ufer Tiere wie Elefanten und Nashörner kamen. Aber auch eine heute ausgestorbene Menschenart hinterließ dort Spuren. Bei Ausgrabungen kamen fossile Fußabdrücke von mehreren Homo heidelbergensis ans Tageslicht. Dieses kurze Video stellt die außergewöhnliche Entdeckung vor.

Vom Klima getrieben

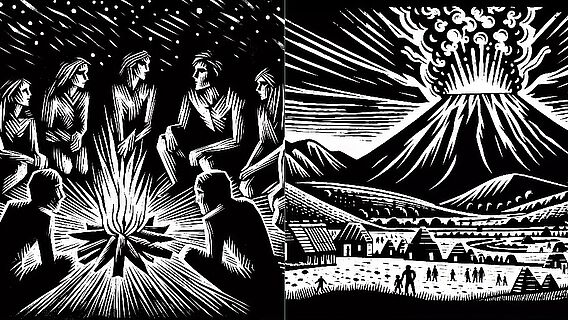

Eine kurze Urgeschichte Westfalens 1/6

»Eine kurze Urgeschichte Westfalens« ist eine Beitragsreihe mit sechs Video-Essays rund um die westfälische Urgeschichte und den Werdegang der ersten Menschen. Produziert wurde sie vom LWL-Medienzentrum für Westfalen in Kooperation mit dem Autor und Content Creator David Johann Lensing aus NRW. Nach dem Vorbild von Yuval Noah Harari (»Eine kurze Geschichte der Menschheit«) und unterstützt von Fachleuten des LWL erzählt David in dieser Reihe die Urgeschichte seiner Heimatregion. In der ersten Folge geht es um den Zusammenhang der globalen Klimaentwicklung und die Anpassung der ersten Menschen in Ostafrika.

Watt'n Schiss - Archäobotanische Spurensuche im Alltag unter Tage

Tod im Salz - Eine archäologische Ermittlung in Persien

Exkremente sind ein wahrer Schatz für die Archäologie. Menschlichen und tierischen Hinterlassenschaft berichten von der Ernährung, den hygienischen und beengten Lebensverhältnissen vor Jahrtausenden. Bei Grabungen im iranischen Salzbergwerk von Chehrabad fanden Forschende des Deutschen Bergbau-Museums Bochum zahlreiche dieser Funde. Ihre Ergebnisse zeugen von einem bäuerlichen Leben rundum das Bergwerk und dem Zusammenleben von Mensch und Tier. Die Archäologin Nicole Boenke untersucht für das Deutsche Bergbau-Museum Bochum die Fäkalienfunde aus dem Salzbergwerk von Chehrabad. In ihrem Vortrag »Wat’n Schiss – Archäobotanische Spurensuche im Alltag unter Tage« berichtet sie, was diese über die Lebenswelt der Bergleute vor rund 2.400 Jahren erzählen. Der Vortrag ist Teil der Vortragsreihe zur Ausstellung »Tod im Salz - Eine archäologische Ermittlung in Persien«, die vom Deutschen Bergbau-Museum Bochum gezeigt wird. Unter der Adresse tod-im-salz.de kann die Ausstellung auch »virtuell besucht« werden.

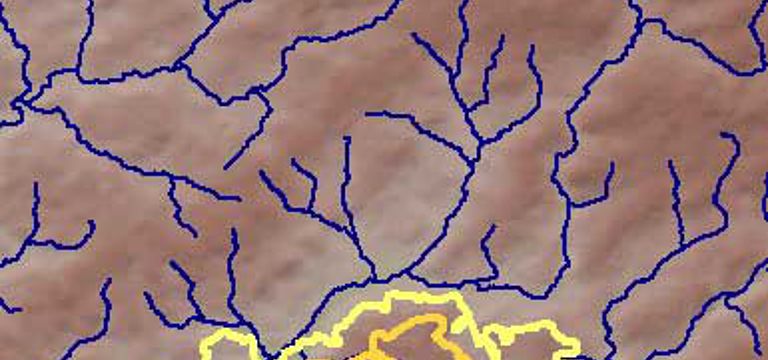

Wohin des Weges? Computermodelle in Geographie und Archäologie

SFB 806 - Our Way to Europe

Die Ausbreitung des modernen Menschen von Afrika nach Europa ist Thema des Sonderforschungsbereiches "Our Way to Europe" der Universitäten Köln, Bonn und Aachen sowie weiteren Partnern. In dem knapp vierminütigen Video werden die verschiedenen Forschungsmethoden vorgestellt und erläutert wie versucht wird, mit Hilfe von Computermodellen die Ausbreitungswege des Menschen besser zu verstehen. Im Mittelpunkt des Videos stehen die Forschungen in der "Sodmein Höhle" und deren Umgebung in der ägyptischen Wüste. Ein Kurzbeitrag des Teilprojektes A1 des SFB 806 anläßlich des Tags der Forschung am 19.11.2017 in Mettmann.