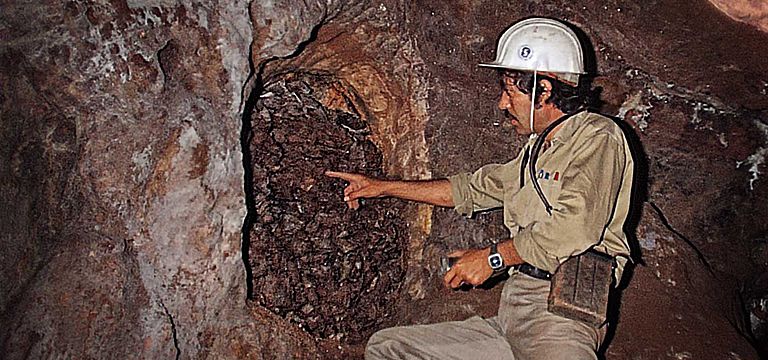

Eines der spannendsten und auch gefährlichsten Spezialgebiete der archäologischen Forschung ist die Montanarchäologie. Montanarchäologen suchen und deuten Spuren menschlicher Tätigkeiten in den Bereichen mineralischer Rohstoffgewinnung bzw. -verarbeitung in den verschiedenen Epochen der Menschheitsgeschichte. Dabei dringen sie mitunter auch in Jahrtausende alte Gruben und Bergwerke vor, um unsere Kenntnisse über die Kultur-, Sozial-, Wirtschafts- und Technikgeschichte zu erweitern.

Mit Beiträgen von Jan Cierny M.A., Dr. Gert Goldenberg, Alexander Maass M.A., Mark Rauschkolb, Dr. Thomas Stöllner und Prof. Dr. Gerd Weisgerber

Artikel zum Thema

Videos zum Thema

Das Video präsentiert die Erforschung der keltischen Eisenproduktion im Siegerland. Es zeigt wichtige archäologische Funde, erklärt die historische Bedeutung der Region für die Eisenverhüttung und beschreibt die Bemühungen, diese Geschichte zu bewahren und zugänglich zu machen. Eine Produktion der LWL-Archäologie für Westfalen, des Deutschen Bergbau-Museums Bochum sowie des Trägervereins »Ein Siegerländer Tal e.V.« 2020

Hightech in der Steinzeit

Der älteste Kunststoff der Menschheitsgeschichte

Im Bereich des ehemaligen Ortes Königsaue bei Aschersleben wurden in den 1960er Jahren durch Prof. Dr. Dietrich Mania sensationelle Funde gemacht. Sie zeigen uns den Stand der technischen Spitzenproduktion vor über 80.000 Jahren. Was ist der älteste »Kunststoff« der Menschheitsgeschichte? Wie wurde er in der Steinzeit verwendet? Und was hat das mit dem Fingerabdruck eines Neandertalers zu tun? Diese und weitere Fragen beantwortet Museumsdirektor Harald Meller in dieser Folge der Reihe »Museum exklusiv«. Im Rahmen einer Kurzführung wird dieses Highlight der Archäologie anhand der im Landesmuseum für Vorgeschichte Halle (Saale) ausgestellten Exponate beleuchtet.

Watt'n Schiss - Archäobotanische Spurensuche im Alltag unter Tage

Tod im Salz - Eine archäologische Ermittlung in Persien

Exkremente sind ein wahrer Schatz für die Archäologie. Menschlichen und tierischen Hinterlassenschaft berichten von der Ernährung, den hygienischen und beengten Lebensverhältnissen vor Jahrtausenden. Bei Grabungen im iranischen Salzbergwerk von Chehrabad fanden Forschende des Deutschen Bergbau-Museums Bochum zahlreiche dieser Funde. Ihre Ergebnisse zeugen von einem bäuerlichen Leben rundum das Bergwerk und dem Zusammenleben von Mensch und Tier. Die Archäologin Nicole Boenke untersucht für das Deutsche Bergbau-Museum Bochum die Fäkalienfunde aus dem Salzbergwerk von Chehrabad. In ihrem Vortrag »Wat’n Schiss – Archäobotanische Spurensuche im Alltag unter Tage« berichtet sie, was diese über die Lebenswelt der Bergleute vor rund 2.400 Jahren erzählen. Der Vortrag ist Teil der Vortragsreihe zur Ausstellung »Tod im Salz - Eine archäologische Ermittlung in Persien«, die vom Deutschen Bergbau-Museum Bochum gezeigt wird. Unter der Adresse tod-im-salz.de kann die Ausstellung auch »virtuell besucht« werden.

Salzige Archäologie: von Salzmännern und anderen Besonderheiten

Tod im Salz - Eine archäologische Ermittlung in Persien

Der Archäologe und Forschungsleiter des Deutschen Bergbau-Museums Bochum, Prof. Dr. Thomas Stöllner, berichtet in diesem Vortrag von den einzigartigen Funden im Salzbergwerk von Chehrābād, Iran. Dort fanden Arbeiter 1993 den mumifizierten Kopf eines Mannes. Bis heute wurden dort acht Salzmumien gefunden, die bis zu 2.400 Jahre lang im Salz lagen. Der Vortrag ist Teil der Vortragsreihe zur Ausstellung »Tod im Salz - Eine archäologische Ermittlung in Persien«, die vom Deutschen Bergbau-Museum Bochum gezeigt wird. Unter der Adresse tod-im-salz.de kann die Ausstellung auch »virtuell besucht« werden.

Tod im Salz. Eine archäologische Ermittlung in Persien

Film zur Ausstellungseröffnung

Am 07.04.2021 wurde im Deutschen Bergbau-Museum Bochum die Sonderausstellung »Tod im Salz. Eine archäologische Ermittlung in Persien.« eröffnet. Hintergrund zur Ausstellung ist ein langjähriges Forschungsprojekt unter Federführung des Deutschen Bergbau-Museums, bei dem u.a. mehrere, im Salz mumifizierte, teilweise schon vor 2.400 Jahren verstorbene Bergleute zutage kamen. Da aufgrund der Pandemiesituation keine herkömmliche Eröffnungsveranstaltung möglich war, wurde statt dessen ein einstündiges Video produziert, in dem man als Zuschauer die Moderatorin Susan Zare auf einem Rundgang durch die Ausstellung begleitet, wo sie u.a. auch Projektleiter Prof. Dr. Thomas Stöllner zum Interview trifft.